概要

・デジタル処理に特化した防犯カメラや遠隔監視システムを開発する

2015/07/29(水) 防犯システム移植

新しく入手したカメラモジュール+省電力PCに自宅のネコ観察プログラムを移植中。

そのシステムで暗くなる前に撮った写真をプレデターが発見できそうな感じにしてみた。

この色の変換、使えるかも。

ヒント

https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophyll

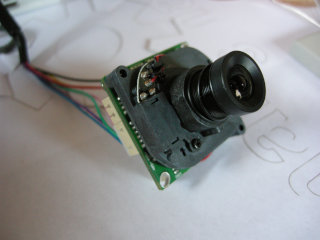

2014/07/27(月) Pi Noir

カメラモジュールのテスト

pythonに2つのライブラリ

opencv、picameraを使ってみました。なかなか良さそう。

2015/06/22(月) カメラテスト

電車を撮影してテスト。なかなかいいかも。

2015/06/18(木) カメラケース

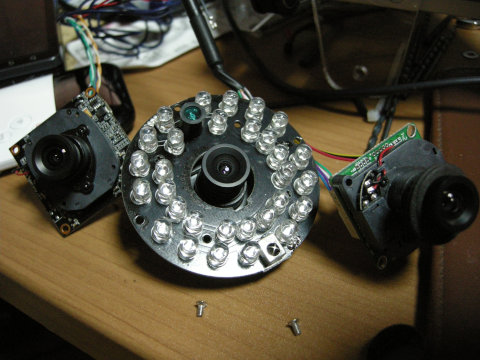

カメラケース作成

他の産業用カメラと一緒に

2015/06/15(月) カメラ

カメラケースの図面を書いたり、配線の確認を行いました。

2015/06/03(水) ポール取り付け金具

金具を図面に起こし、カメラ取付け部も図面に起こし、電柱を採寸して図面に入力したら成り立たず。さてどうするか!?

2015/06/02(火) 防犯カメラ

一日CADを使っていたら疲れたので防犯カメラのアイデアを練ってます。中国製品はハードウェアは悪くないのにソフトが悪い。リピーターを狙うというような商品の売り方はせずに安くスペックだけで騙される客相手に商売している感じです。

2015/06/01(月) ポール取り付け金具

ポール取付金具は価格が高いので自分で作ることにしました。

2015/06/01(月) 防犯カメラ部材

防犯カメラの部材が揃ってきました。後は接続、設定して様子を見てポールに取り付ける予定です。

これからジョイフル本田へ部材探しに行きます。

2015/05/20(水) 防犯カメラテスト

自動車の中で防犯カメラのテスト。SDカードが壊れてリードオンリーになってしまった。Sandisk 4GBなので悪くはないカードだと思うが。

2015/05/11(月) 防犯カメラ

防犯カメラの打ち合わせをして、実験に協力して頂けそうなので、この組合せを考えています。

防犯と証拠記録をどんな場所で気軽にを目指しています。保存期間は1週間を目指します。

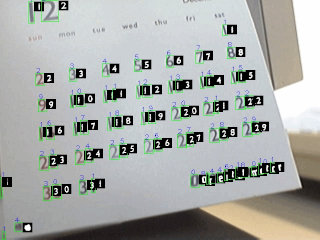

2014/04/22(火) ネコ軌跡数値化

ネコが映っていたら

ネコだけを切り出して

ネコの歩いたところを数値化

一応全自動で出来ますが無駄な処理になりそうな気がする。

積み重ねればなにか分かる!?なにもわからない!?

2013/09/03(火) 定点カメラ用サムネイル画像

不審者検出にも使えそう。背景を除去すれば完璧!

2013/09/02(月) 定点カメラ用サムネイル画像

定点カメラのサムネイル画像。動画を見なくても内容が分かるかも。

動画はこちら

2013/04/15(月) CCD構造

カラーCCD(CMOSも)の受光素子ってRGBが同じ数あると思ったら、Gが2倍あるのが常識なようで、感度も倍らしい。人間の分光感度は緑をピークにしてR,Bまで見えるため、そのような設計になっているらしい。Gの感度はR,Bに比べ10倍近いのです。

2013/04/14(日) 産業用カメラ購入

産業用カメラを購入しました。赤外線フィルタもついていないしCマウントレンズも着くのでいろいろと楽しみです。

2013/04/10(水) RGB分割

動体検知する際にRGBを分割して、必要な色を選択し、動体検知するように変更。

必ずグレースケールの色が適してるとは思えないので。

2013/04/09(火) バグ

動画および静止画の画像が動体検知用にガウシアンフィルタをかけた画像を使用していた。

どおりで画像がボケてるなと思った。

2013/04/01(月) 猫

毎日、水を飲みに来ます。茶色い猫が白い猫に追いかけられてました。

動画は5fpsなので相当なスピードで追いかけられているようです。

2013/03/29(金) 水を飲む猫 ばけつ変更

バケツを変更したら毎日水を飲みにくるようになりました。

2013/03/24(日) 防犯カメラの難しさ

防犯カメラがたくさん販売されていますが取り付けただけではダミーカメラと同様の効果しかありません。

大半の人は防犯カメラという物を設置するだけで防犯にもなり犯人も写り、事件解決に繋がりそうに思えますが、

実は難しいことだと思います。記録の問題

随時記録するシステムの場合、高画質で記録するとデータ量が多大となり、大容量の記憶媒体を必要とする。

またその映像を確認する場合、スペックの高いハードウェアを操作し、事件発生を探さなくてはならない。

(HD上書きシステムで大容量SDを用いた場合、1日以内に事件に気付く必要がある!?)リアルタイム配信の問題

リアルタイムで配信(Webなどに)されるが24時間、Web画面に張り付いていなければ事件を確認できない。

Webカメラの場合、Webに配信することを目的としているため、録画機能や動体検知機能が必ずついているわけではない。動体検知の問題

細かな設定ができない動体検知はあらゆる物に反応する。

例えば、風で飛んできたゴミ、風で揺らめく樹木など。また近くに道路がある場合、道路を通過した車や人が作った影や光が動体となり検知してしまう。レンズの問題

広角レンズで撮影する場合、全体を見渡す事は出来ますが、不審者などを撮影した場合、レンズの前に立たない限り顔の認識はできないと思います。車両や不審者の大きさ、衣服が限界でしょう。

逆に望遠レンズは顔まで映る可能性がありますがスポットなので広範囲の場合は至るところに設置する必要があります。夜間撮影の問題

夜間撮影に特化していないカメラは高感度CCDを搭載していなかったりシャッタースピードが夜間モードにならなかったり、

照明がないと撮影できないと思います。また夜間撮影に有効と思われる赤外線を遮断するフィルターがカメラレンズに組み込まれているため、光透過率が落ち、赤外線も遮断され、夜間撮影は無理と考えたほうが良さそうです。カメラ周辺にセンサライトを設置して被写体を照らすのも手だと思います。防犯システムを開発している中で上記のような問題点が浮かんできました。

簡単に防犯カメラを設置できる時代になっているとは思いますが、少し考える必要がありそうです。

コンビニや店のレジに設置されている防犯カメラシステムはかなり優れているのであのシステムを基準として考えてみると良い結果が得られるかもしれません。

2013/03/23(土) 水を飲む猫 9日目

今日はネコが来ませんでした。もうどうでもよくなったのかな!?

ということでもう少し水が飲みやすいバケツに変えて見ました。

2013/03/22(金) 水を飲む猫 8日目

もう水飲み場リストから外れてしまった感じがします。

2013/03/21(木) 水を飲む猫 7日目

2013/03/20(水) 猫の目

猫を知ってる友人といろいろ話をしていて、可視波長帯はどんな感じなのかな!?と調査していたら面白い記事を見つけました。

人間と構造が変わらず可視波長が遠赤外寄りかな!?なんて単純に考えていたのですが、面白い構造のようです。ネコが住んでいる世界 ネコが見ている世界−その2

http://allabout.co.jp/gm/gc/69090/

2013/03/20(水) 水を飲む猫 6日目

2013/03/19(火) 水を飲む猫 5日目

2013/03/18(月) 水を飲む猫 4日目

警戒しつつ毎日様子を伺っています。非常に前向きです。

安全ということが分かれば今までどおり水を飲むのではないかと思っています。

とりあえず1週間くらい観察して見ます。

2013/03/17(日) 水を飲む猫 3日目

2013/03/16(土) 水を飲む猫 2日目

昨日の失敗を再び繰り返すまいとバケツの周囲の様子を伺う猫。

一周偵察した後、バケツに近寄り、2足で立ち上がり覗き込む。

覗き込むと素早く去っていった。

−つづく−

2013/03/15(金) 水を飲む猫 1日目

猫がバケツに少し入っている水を飲もうと思って覗き込む。

水面が低いため必死にバケツの中に体を乗り入れて飲もうとする。

猫がバケツに乗った瞬間にバケツが倒れ、水がこぼれる。

猫は諦めてバケツから去っていく。

−つづく−

2013/02/20(水) デジカメ改造

デジカメを改造中です。レンズマウントを作ってCレンズが着けば良いのですが。

レンズユニットを外すと「レンズエラー」となり先に進みません。

2013/02/07(木) PIRセンサ

PIRセンサにもいろいろありますが、某所で販売されているライトを改造するのも良いと思います。

回路も3.3V駆動でなかなか使いやすいです。

2013/02/06(水) 雪の一日

雪の1日を16秒にまとめてみました。

防犯システムのおまけ機能です。

2013/01/14(月) 雪を検出

猫観察システムが騒がしいと思ってみてみたら、雪を検出していた。

秒当たり2000の物体を検出し処理をしていた。

風でさえ、対応に梃子摺っているのに雪の対応はむつかそうだな・・・。

ちなみに動画の右上に見える物体は車(シビック)です。

2013/01/01(火) 猫

今日、部屋の掃除をしていたらいつも防犯システムに映っている猫に遭遇しました。

警戒心が薄いので飼い猫だとは思います。いつもこの場所でひなたぼっこしてます。

猫避けの実験をしようと思いましたが猫が来ることにメリットがありそうなので、防犯システムに猫の行動を監視させようと思います。もう1匹、白い猫が訪れるのですが、最近は来ていませんね。

2012/12/25(火) PythonとOpenCV

PythonとOpenCVを使って動画ファイルを作成し、動画を再生すると早送り状態になることがある。

この場合、録画用のメインループの1ループあたりの処理時間を把握し(timedelta.microsecondなどで)

適切なフレームレートおよびwaitKey()の引数を設定する必要がありそう。

Python自体、C++のように早くはないのでFPSを30で処理させるにはそこそこのハードウェアが必要かも。

FPSを15で開発していましたが断念して5にしました。

太陽光発電をやるようになってから開発する際のCPUパワーも気にするようになってしまいました(笑

2012/12/13(木) USBカメラ

最近はWebカメラを分解していろいろ調査しています。

残念ながら昔のカメラのほうがスペック(数値)は低いながらも手間隙かかって良いつくりしています。

手持ちのカメラのスペックを自分用メモとして書いておきます。

品名 素子サイズ 素子チップ 処理モジュール USB速度 ELECOM UCAM-A1C30TNSV 1/4CMOS - SONIX SN9C103E USB1.1 GR-CAM130N2(NP-31KN) CMOS OmniVision OV7660 SONIX SN9C201 USB2.0 QCAM PRO 4000 1/4CCD SONY ICX098BQ - USB2.0 BUFFALO BSW13K05H CMOS - JMB310 USB2.0

USBカメラを自作することは難しくはないのかなと思いました。

2012/12/12(水) 数字認識

数字の認識がなんとなく出来そうです。車にパソコン積もうかな(笑

2012/12/09(日) 撮影環境

猫撮影しているといろいろな問題点が見えてきた

・撮影環境

→スタジオのような環境を作り、必要な方向にカメラを向ける。

・撮影機材(CCD)

→CMOSモジュールではなくCCDが必要。出来れば大きいもの

・USBカメラ

→ドライバーがしっかりしたもの。ハングアップするとリセットが必要。

またブルーバックになるドライバーもある。

先日買ったカメラはWinXPではハングアップするがWin7で調子がいい。

・PC接続

→USBで接続すると距離の問題が発生。延長するとトラブルが増える。

ネットワーク変換してもドライバーでトラブルケースが多い。

→IEEE1394での接続も考えてみる。延長はできない。

→ビデオアナログ信号をPCで変換する方法も検討。

2012/11/28(水) 猫が嫌いな物は

毎日来てくれる猫ですが、いい機会なので実験をしてみようかと思ってます。

簡単なところで、地面に置く樹脂製のトゲトゲとか匂いが強いものですかね。ちょうど失敗したキムチが2ケースあります(笑

猫には悪いけど試してみましょう。

2012/11/28 12:12:24

2012/11/28 13:14:56

2012/11/28 13:15:02

2012/11/28 13:16:25

2012/11/28 14:09:32

2012/11/27(火) 開発コード「猫」にしようかな

猫しか検出せず。開発コード「猫」にしようかな。また同じ猫みたい。

2012/11/26 11:01:362012/11/23 12:46:46の画像とそっくりだ(笑

2012/11/25(日) 猫検出システム!?

猫検出システムになってしまいました(笑

もうすこし猫の通路を制限し工場のラインのようにしてもっと詳しく猫をセンシングするのも面白いかなと思いました。

2012/11/23 12:46:46

2012/11/23 14:48:26

2012/11/23 15:32:42

2012/11/25 15:47:44画像を貼り付けて気付いたのだがもしかしてどの画像も同じ猫!?

2012/11/22(木) 防犯システム

太陽光発電で動作している防犯システムです。PythonとOpenCvで試作しました。

画像による動体検出は植物など風の影響を受けるとかなり難しいです。

赤外線センサーやドップラーレーダーも用意したので来年中にテストしたいと思います。