MoTeC日記2004

2004/12/26(日) 掘り出し物

中古パーツ屋に寄ったら掘り出し物コーナーがあったので見てみたら、欲しかった者がたくさんあったので仕入れてきました。

MoTeCを別の水温センサーを取り付けたかったのですが、すべてそろってしまいました。

まずはセンサー(↓スペック)

| 吸気温度センサー 気体温度にターゲットを絞り、正確性を追求しました。 インテーク各部やインタークーラー、エアクリーナーボックスに取付可能。 溶接アダプター付。 M12ピッチ1.5mm 0〜120度 |

|

サイズがわからなかったので適当に(笑

センサーとアダプターを合体

油温センサーの抵抗値を測ったら、そのまま使えそうな抵抗値でした。

これをラジエーターホースにかませてMoTeCに接続してみようと思います。

そして、純正水温センサーの配線は純正ECUに戻して、FAN制御も純正ECUに行わせようと思います。

2004/12/22(月) BlueTooth−RS-232C変換

この装置を使えばMoTeCとPC間をワイヤレスにできそう。ピットに戻ってきても脇のテーブルにPCを置いておけばログ取得などが簡単です。

もう少し調査してみるか(値段が高いから・・・・)

2004/12/20(月) ラムダメーター

先日、秋葉原に行った際に秋月電子で電圧計を買ってきました。基板を削ってタカチのケースに収めました。200mvまでの測定範囲らしいので分圧してLM-1からのラムダ値を表示できるようにする予定です。

残りの作業は分圧抵抗入れて、車の12Vで動作するようにレギュレータを組み込んで、表示部を削って、照明つけて、コネクターつけて・・・・。買ったほうが安いような気がしてきた。

2004/12/02(木) Pocket Lambda for Pocket PC

PocketPCとLM-1を接続するソフトを発見しました。これおもしろそうだな・・・。

2004/12/01(水) 始動性改善

始動性に問題があったので値を変えてみた。エンジン温度が低いときにしかテストできないので、値は適当。

Cold Start

変更前

Cold Warm Up Enrich 50

Post Start Enrich 300

Cranking Enrich 50

変更後

Cold Warm Up Enrich 42

Post Start Enrich 200

Cranking Enrich 300

2004/11/28(日) セッティングは永遠に続くのか?

私がMoTeCを入手するまで使っていたECUはとても調子がいいものでした。このECUでジムカーナに出れば満足の行く走りもできたし、ブースと1.3掛けても安心でした。

しかし、MoTeCは毎日パソコンをつなげて会社へ通っていますが、どんどん煮詰まっていきます。依然使っていたECUの性能を100%とすると今のMoTeCの性能は200%を越えていると思います。

要するに、ECUの本来の性能はその車のセンサーの誤差や吸気、排気の仕様、ドライバーの癖や気温、標高差などのあらゆる条件に合ってこそ、100%の力を発揮できると思っています。

最近、気温が下がってエンジンの始動に問題があることが発覚してきたのですが、このデータを何度も取り直したいのにエンジンが1度でも温まってしまうと、やり直すまでにかなり時間がかかります。1度というかクランクが3回回っても、またデータを取るのに10分はかかるでしょう。

補正などのデータを詰めていくにはかなりの設備が必要か(この場合ではエンジン内部の温度管理までできる設備)、純正に組み込まれているECUの補正テーブルを抜き出すことです。(リバースエンジニアリングで・・・)

結論として半年ほとんどPCをつないでインプレッサに乗っていますが、まだ可能性をかなり秘めていると思います。先週もアクセルオフの燃料カットのセッティングで楽しんでいたところです。

ドライバーの癖まで考えると、たとえば最大320psでるセッティングよりも260psしか出ないセッティングのほうが、タイム計測した結果がよいことだってあるわけです。では、満足の行くデータを入手するにはどうすればいいか?

自分でセッティングを行う能力を手に入れるか、高い開発費を払って設備ある環境でセッティングしてもらうことです。そうでなければまずいいデータにはめぐり合えないと断言します。あのWRCの世界でさえ−10度になった途端にエンジンが始動しなくなる事件が起こるくらいですから・・・。あの開発費を掛けても駄目なものは駄目なのです。

ノーマルECUは果たしていくらの価値があるのでしょう。その性能は計り知れないです。

2004/11/13(土) 水温センサー接続

毎朝エンジンを掛けるのに時間がかかりすぎて会社に遅刻しそうなので水温センサーを接続し、水温補正に頼ることにしました。センサーを増設すればまったく問題なのですが、簡単に増設というわけには行かなくて(めんどくさい!?)、純正ECUに接続されいているセンサーをはずしてMoTeCに入力しようと思ったのですが、この水温センサーをはずすと純正ECUが行っているFAN制御までMoTeCに移植しなければなりません。さらにいうとFANが2機ついており、水温による制御とエアコンコンデンサー冷却で使用されています。正しく制御を移すにはさらにエアコンSWとエアコンリレー制御までMOTECにやらせなければなりません。

しかしさすがにM4では無理ですので、エアコンのFAN制御は行わず、水温センサーとFAN2つをMoTeCで制御することになりました。

水温センサーはMoTeCに接続すると純正ECUよりも5−10度高い温度を示してしまい、95度でFANをONにすると年中回っています。

いろいろありましたが、朝、PCを接続しなくてもエンジンを掛けることができるようになり、会社にも遅刻せずにすみそうです。(車から離れる前にログをとってると遅刻しそうになりますが・・)

2004/10/14(木) ラムダオプションの謎

今使っているMoTeCをPCに接続するとLambdaには×がついているけど中古なので詳細が分かりませんが、空燃比計の接続や空燃比のログ、ラムダコントロールが出来てしまいます。

日本でラムダオプションと言われている機能はぼやけていてピンときません。

英語のMoTeCカタログを見てみると「Wide Range Sensor Input $693.06」

となっています。もしかしてワイドバンドラムダセンサーの接続やテーブルを書けるオプションであって、ナローバンドの電圧で入力すればラムダに関してフル機能が使えると・・・。

こんな解釈が正しそうです。(ラムダオプションを買わずにMoTeC AFメーターに化けられるA/F計を買うのが吉)

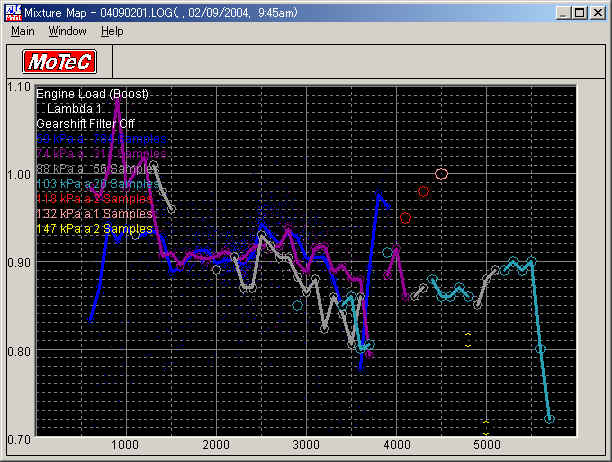

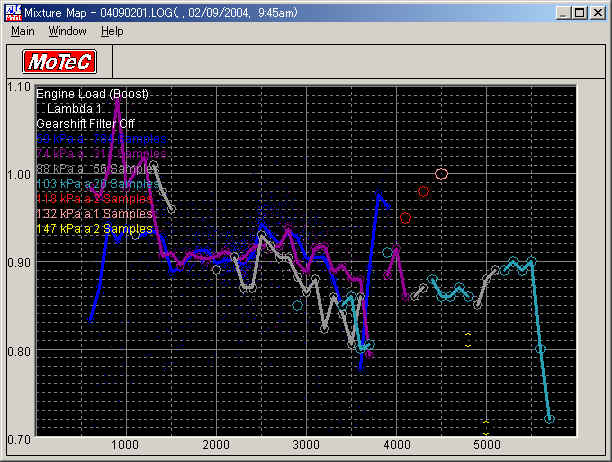

2004/10/07(木) 圧力補正(空気密度補正)

今の燃料マップは空気圧補正が入っていないので設定してみました。

この空気圧補正というのはマニフォールド圧力によって変化する酸素量をあらかじめ入力しておくと言うものです。

空気圧補正が無い場合、負荷に対する値とさらに酸素の密度を入力しなければならず次のようなグラフになってしまいます。

|

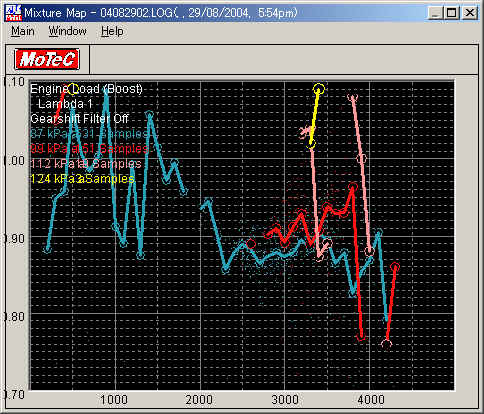

酸素量補正なしのグラフ

次に上のグラフに大気圧補正を加えてみたグラフが次のグラフです。

|

酸素量補正済み

いままで見えなかった曖昧な部分が見えてきたので修正してこの燃料マップで動作させてみようかと思います。

この補正はインジェクター全噴射がマップから把握できなくなるけど便利なのかな?

2004/09/20(月) 大体終わったのかな!?

とりあえず、問題なく走るようになって、そこそこパワー感もあって、特別やることが無くなった感じです。あとはブーストコントロールをMoTeCにやらせるのと水温センサーの接続くらいかな・・・。ゆとりがあればオルタネータ制御やターボラグをなくすシステムを作ってMoTeCで制御させたいですね。

先日、横田基地ジムカーナで1速の全域を使ってログ分析してみたけど良い感じ。全開回したときの燃料が若干薄いくらいで問題なし。この次はM800かな・・・・。3軸Gセンサーつないで遊びたいな。

2004/09/09(木) 燃料噴射タイミングについて Part2

燃料噴射タイミングを考えているうちにクランク角のどの範囲で噴射しているのか気になった。

ついでにInjector Scaling[IJPU](インジェクタ最大動作時間)という項目で SEQUENTIAL INJECTIONの場合、 10〜15msというMOTECのヘルプも気になっていた。

でちょっくら計算してみると回転数による1工程の時間を算出してみる。たとえば10000rpmで回転している場合、1工程(クランク角にして720°)に必要な時間は60/10000 =0.006[s] → これは360°に必要な時間のため、1工程720°では倍すると0.012[s]

つまり12[ms] これかな? GROUP FIRE INJECTIONの項目では5〜8msとなっている。

1/2工程での時間になるから単純に半分の時間になる。インプレッサの最大回転数を8500回転とした場合、IJPUは

120000/8500=14.1[ms] 安全のため切り捨てて14[ms]となる。

あっているかは分からないがつじつまがかなりあいますな・・・。とりあえず便利な表をどうぞ

そこで気になっている燃料噴射タイミング。先ほどの計算を進化させると燃料噴射開始クランク角[BTDC]から噴射終了クランク角の計算式が導き出せます。

噴射終了クランク角 = 噴射開始クランク角 + IJPU * rpm / 120000 * 720

(例)つぎの条件のインジェクタ噴射終了クランク角を求める。

IPJU(インジェクタ−最大動作時間)が 13[ms]

回転数が 3500[rpm]

インジェクタ−動作開始時間が350[BTDC]とすると350 + 13 * 3500 / 120000 * 720 = 623[BTDC]

350[BTDC]でインジェクタが開弁して623[BTDC]で閉じているということになる。(たぶん)

知恵熱でそう・・・・。ところでMoTeCは無効噴射時間の概念はどうなってるのでしょう。

2004/09/08(水) 燃料噴射タイミングについて

噴射タイミングを変更してみました。なにもかわらないと思っていたのですが、かなり変わります。

でもどのタイミングが良いのか分かりませんでした。

結果はこんな感じ。

噴射タイミング レスポンス 安定 トルク 遅い 悪い 悪い ある 早い いい いい ない

2004/09/07(火) 空燃比計とMOTECの接続について

MOTECのラムダセンサのテーブルをきちんと入力したのですが、正しい値を表示してくれません(ラムダオプションがないから!?)

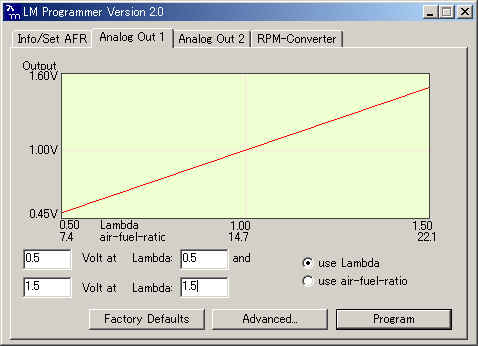

そこで空燃比計LM−1をMOTECAFメーターと同じ仕様でデータを出力し、MOTEC側をMOTECAFメーターと設定してラムダ入力することにしました。

AFメータ−の仕様はナローバンドラムダセンサーと同じ0V−1.1Vを使用したものです。

空燃比計LM−1を次のような設定をしてMOTECに接続しています。

電圧が0V−1.1Vということでかなり誤差が出ますが使える範囲でしょう。本来なら、シールド線でも使わないとだめですかね・・・・。

0.5λ−1.5λを0V−5Vに変換できればこのような誤差がかなり減ると思われます。

もう少しλテーブルについて調査する必要がありそうです。

2004/09/04(日) ジムカーナ(大会)

大会当日はTRECSに接続しなおす予定でしたが、朝から雨のため準備に時間がかかり、また雨でMOTECの保管が難しいため、車両に取り付けたまま出場しました。

加速補正がいまいち決まらず、ログから分析してみたところ、アクセルを踏み込んでから0.2秒くらい異常な空燃比を指しており、加速していないようです。

これが原因かわかりませんが最終セクションにあった2箇所の360度ターンのアクセル踏み込み時に路面にグリップしてしまい、1位と0.06秒差で負けました。

セッティングしていないのに出場したのが問題と思われますが・・・・・。

2004/09/04(土) 初めてのジムカーナ(練習会)

MOTECで初めてジムカーナに出ました。2走行分のログ取りを行いました。

公道では試せなかった領域のログが取れました。

予想通りかなり薄いので濃くしておきました。

キャブでいう加速ポンプがいまいちでアクセルレスポンスがかなり悪いです。

今後の課題です。

ちと薄すぎる(泣

2004/09/03(金) MAPセンサー

GC8整備書を見て、センサの特性からテーブルを作成しGC8純正MAPセンサーから入力したのですが、ブースト計とログの値があわないので手元にあったHKSのMAPセンサー(DENSO製)の特性を見てみた。

DENSO MAP SENSOR簡単に調査したところ

黄色 5V

緑 0V

青 信号線

大気圧 1.735V

となっている。次の写真のように圧力をかけブースト計を見ながら特性を調べグラフ化してみる。

テルモの注射器が見つからなかったのでガスでテスト(笑

いいかげんな試験とは思えないほどのいい数値が出たので線を引いてみた。

たどり着いた先は0kPaで0Vに。本当か!?

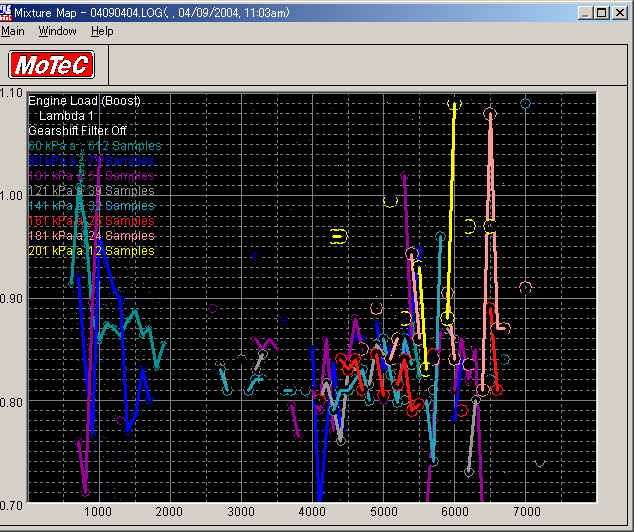

2004/09/02(木) ラムダでグラフ

ログに残るラムダをみながらグラフを仕上げていきます。

ラムダ分布から見ると高めのブーストでラムダが高すぎることが分かります。

2004/08/29(日) MoTeC−空燃比計接続成功!

空燃比計とMoTeCの接続に成功しました。

接続する際に、テーブルを書いて変換を試みたいのですが、うまくいかず・・・。

MoTeC AFMeterと同じ出力にしてMoTeCからAFMeterとして認識する方法を探してみたら、PDFに使用が出ていた。

空燃比計LM−1をAFMeterと同じ仕様で出力するように変更したところ認識しました。

ラムダコントロールONで走っていたら調子悪くて自宅から1km走るのに20分くらいかかりました。OFFにしたら調子よかった。

結局楽をしてはいけないということだ。

2004/08/28(土) インジェクション制御

先日購入した空燃比計を装着してみました。また前日、FD3SのデータをそれなりにGC8用に修正して、エンジンを始動させてみたところなんとアイドリングを一発でしました。

水温センサーは未接続。圧力センサーはULTRAステッピングブースト計の信号を拝借しての始動でした。

セッティング風景

空燃比計 LM−1

ブーストかけると空燃比が高いものの、とりあえず近所を走り回れる仕様になりました。

リアルタイムセッティングは2人でやらないとつらいですな・・・・。

2004/08/16(月) そろそろ

そろそろ本格的に車載しようと思います。

とりあえず車両側にMAPセンサおよび水温センサの増設をしなければなりません。

またMOTECの端子もたらないため仕入れてこなくてはなりません。

AVOに明日電話して端子の在庫を確認しようと思います。

綺麗にまとめてみました

2004/07/31(土) MoTeC ログファイル解析

MoTeCの生ログを解析しています。TRECSよりは簡単そうです。

とりあえず生ログを解析してEXCELに落としてみました。

これとMoTeCログ表示ソフトのグラフを見比べればデータ内容が一致できそうです。

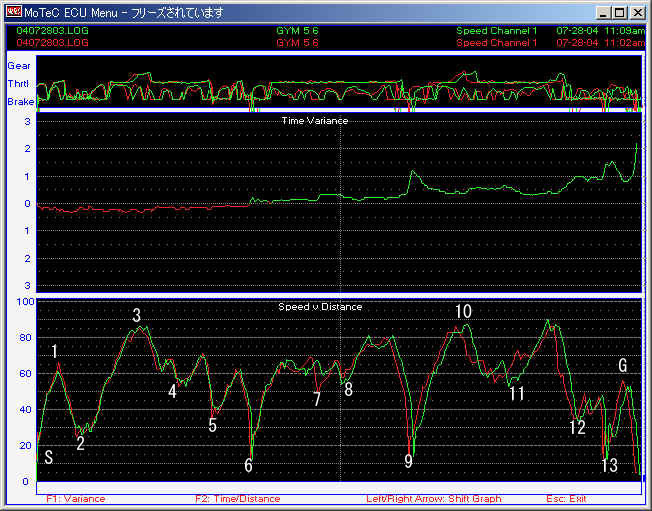

2004/07/28(水) ジムカーナ練習会

ジムカーナ練習会に行ったついでにログを取ってみました。よくみると面白そうな機能があって・・・。

2本の走行を比較して分析できる!毎回比較しながら練習すればかなりレベルアップするだろうな。コースはこんな感じ

ログはこんな感じ。コース上に振られた数字を入れてみました。

外周への進入スピードや180度ターンの速度などがわかります。外周旋回中のスピードは65km・hくらいということが分かります。8→9で分かるのは緑が外周を抜けるスピードは速かったが、パイロンを避けるためのアクセルオフが長いため結果的にタイムが大きくロスとなったことが分かります。

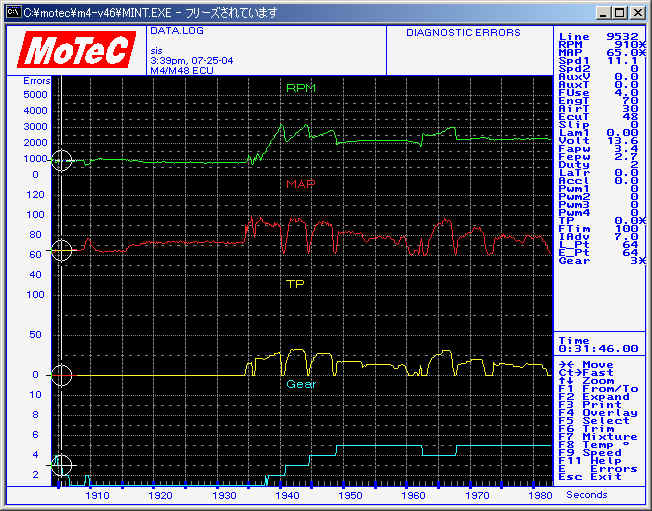

2004/07/26(月) ギアポジション

MoTeCにはすばらしい機能がある。ギヤ比およびファイナル比を入力し、速度を入れると自動判定してギアポジションを表示してくれる。

次のグラフの一番下、青の項目がギアポジションだ。

上の年表から読み取れるのは1930年後半に1速から2速に上がるとともに回転は急上昇。1940年後半まで成長期を向かえ1950年以降安定期をむかえていることがわかる。1960年半ばに一時的な落ち込みが見受けられ、TPとともにMAPも大きく揺らいでいるが、すぐに収まり、再び安定期へと突入する。当時ドルは1ドル200円を優に超えていた。

2004/07/25(日) 水温

MDM-100の水温を見ると相当な水温を示していい状況なのに60度とか70度とか表示されて、どうも原因がMoTeCと水温信号を分岐させたことと思われます。

MoTeCに接続された線を外すと元の水温を表示するようになりました。

信号自体を処理するか、別にセンサをつけるかしないとならないようです。

2004/07/24(土) 搭載

インプレッサにMoTecを搭載しました。インジェクターとイグニッション以外はすべて結線したのでとりあえずデータロガーとしての機能となります。

この状態でクランク角およびカム角センサの入力および各センサからの入力を確認します。

ECUを接続しました。3台も搭載(笑

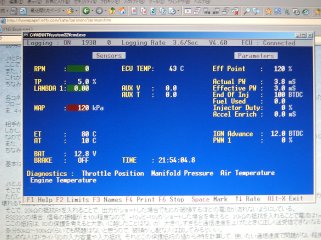

PCと接続して各センサ状況を確認。

MAPセンサが300kPaタイプと思っていたが物凄い大気圧を表示。

どうやら200kPaタイプらしい。MoTeC側を200kPaに変更したら、ただしい大気圧を表示した。

しかし200kPaではブースト1.0kg・cm2までしか対応しないので2.0kg・cm2まで対応したセンサをつける必要がある実際に走行してログが取得できることを確認

2004/07/18(日) 配線準備

今日は配線の準備をしました。純正ECUに燃料・点火以外の作業を行ってもらいMoTeCに燃料・点火を行ってもらう予定です。

簡単な配線はこんな感じ。

図 純正ECUとMoTeCの配線

とりあえず結線を間違わないようにラベルをつけてみました。(ちょっと見えにくいけど)

AUX T,AUX VおよびDigital Inputに何が入力できるのかメモ残しておきます。

表 AUX TEMP AUX T

| AUX TEMP AUX T ──────────────── -4 ■ User Defined 0 to 1000 -3 ■ User Defined 0 to 2500 -2 ■ User Defined 0 to 5000 -1 ■ User Defined -50 to 250 (Advanced Tuning Only) 0 ■ Disabled 1 ■ Bosch 2500 ohms at 20°C (°C) 2 ■ Delco 3300 ohms at 20°C (°C) 3 ■ Bosch High Speed 4 ■ Linear 0 = 0V, 1250 = 5V 5 ■ Linear 0 = 0V, 5000 = 5V 6 ■ Linear 0 = 0V, 2500 = 5V 7 ■ Linear 0 = 0V, 1000 = 5V |

表 AUX VOLTAGE AUX V

| AUX VOLTAGE AUX V ──────────────── -3 ■ User Defined 0 to 1000 -2 ■ User Defined 0 to 2500 -1 ■ User Defined 0 to 5000 (Advanced Tuning Only) 0 ■ Disabled 1 ■ Linear 0 = 0V, 5000 = 5V 2 ■ Linear 0 = 0V, 2500 = 5V 3 ■ Linear 0 = 0V, 1000 = 5V 4 ■ Delco 1 Bar MAP Sensor 1000 = 100 kPa 5 ■ Delco 2 Bar MAP Sensor 6 ■ Delco 3 Bar MAP Sensor 7 ■ Bosch 2500 ohms at 20°C (°C) 8 ■ Delco 3300 ohms at 20°C (°C) 9 ■ Temp Bosch High Speed 10 ■ Linear 0 = 0V, 1250 = 5V Note ■ Modes 7, 8 & 9 require an external 1k resistor to 5V |

表 Digital Input

| FUNCTION ──────────────── 0 ■ Off 1 ■ Speed Measurement 2 ■ Period Measurement 3 ■ Pulse Measurement 4 ■ Dual RPM Limit 5 ■ Air Conditioner Request 6 ■ Nitrous 7 ■ Nitrous + Dual RPM Limit 8 ■ Ignition Switch 9 ■ Gear Change Ignition Cut 10 ■ Brake 11 ■ Logging Enable 12 ■ Clutch 13 ■ Overrun Boost 14 ■ Traction Control Enable 15 ■ TC Mux 16 ■ Ground Speed Limit Press F1 for more help |

2004/07/05(月) 通信ケーブル完成

通信ケーブルが完成しました。Panasonic製のようです(笑

2004/07/03(土) キタ━━━ヽ( ゚∀)人(∀゚ )人(゚∀゚≡゚∀゚)人( ゚∀)人(∀゚ )ノ━━━ !!!!!!!!!!!

ついにきました!!このときが!!

|

作業風景 ハードオフで買ってきたデジカメ接続ケーブル!?(Panasonic製)とシリアルケーブル1本をバラバラにする。 オシロをひたすらつつき、信号を確認する。 |

|

MoTeC-変換基盤 TTLレベルとRS232Cレベルを変換する回路 |

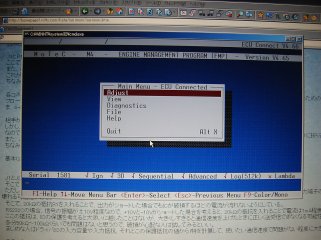

|

回路を突き詰め悩みが消えたとき、電源を入れたらMoTeCの画面に異変が! ついに接続したようだ!!(MoTeCからの送信のみ) |

|

受信しているピンも探し、接続してみると双方向通信が出来るようになり ECU : Connectedの文字が!! ついにキタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!!!! |

2004/06/25(金) 信号調査

某かずタソにノートPCを借りたのでPCオシロスコープを接続して信号を見てみました。

TTLレベルのシリアル通信ということが分かりました。

10ビット周期で動作しているのでスタートビット・ストップビット・データ(8ビット)と思われます。

もしかしたら7ビット+パリティビットかもしれませんが・・・・

MAX232を使用してRS−232Cレベルに変換してみよう。

そうすれば通信が出来そうです。PS.ヤフオクで解析用PCを落札したのですが、相手から連絡が途絶えて入手できなくなりました。振り込んでいなかったので助かったのですが、しばらくたって他にも犠牲者がいたようで・・・。その方は振り込んでいたようです。なんというか・・・・。新規出品者とあって、初めから詐欺を計画していたのかもしれません。

2004/06/09(水) MoTeC届きました

MoTeCが届きました。早速ソフトをPCにインストールしてMoTeCから伸びているDSUB9ピンに232Cを接続してみました。朝の5時までやっても通信できません。

その後分かったことですがTTLレベルで出力されているようでMAX232あたりを使用して232Cレベルに変換しないと通信できないようです。

下に移っている水色の配線はインプレッサECU用の割り込みハーネスです。

これを加工して接続しようと思います。

2004/06/08(火) 水温センサー信号分岐!?

昨日、間違ったことを書いてしまったようなので訂正します。

ラジエータファンを純正ECU、水温センサをMoTeCにと書いてしまったのですが、それでは純正ECUが水温を見てファンを回すことが出来ませんね。

信号を分岐させて問題ないようだったら分岐させ、問題があればMoTeC用にセンサを増設することになりそうです。センサは電子式水温計のセンサが余っているのでこれを使うことになると思います。

2004/06/07(月) MoTeC日記開始

事情がありましてMoTec日記を書くことになりました。対象tとなるMoTeCはM4です。

先日、イタリアにMoTeC設置に行った際、いろいろと勉強できて自分の車にもいつかつけたいと思っていましたが何とか実現にこぎつけました。

M4は安価なのですが、入出力ポートが乏しく最近の車に装着するには出力が足りません。

インプレッサの場合、出力として必要な接続が次の数だけあります。・ISCバルブ(アイドルコントロール)

・タコメータ

・燃料ポンプ

・ラジエータファン

・クーラーファン

・エアコンクラッチ

・過給圧制御ソレノイド

・エンジン警告ランプ

などなど・・・・しかしM4には4つの出力(AUX1〜4)しかありません。しかもAUX2はIGN2と共用しているため点火コイルに2本信号をだす必要があるGC8F型はAUX2も予約されており、結局AUX1、3,4の3出力しか使えないのです。

ここで整理してみると・・・・。

MoTeCで必ず制御しなければならないもの(制御したほうが都合がいいもの)

・タコメータ

・過給圧ソレノイド

(ISCバルブも!?)MoTecで制御しなくてもいいもの

・ISCバルブ

・燃料ポンプ

・ラジエータファン

・エアコンファン

・エアコンクラッチ/エアコンリレー

・エンジン警告ランプ結論としてですが、純正ECUで制御できるものは制御してもらいましょうと言うことで純正ECUとの間にMoTeCを割り込ませる作戦はどうかと考えています。

MoTeCで燃料および点火を制御するために必要な入力として・水温センサー

・カム角・クランク角センサー

・スロットルポジションセンサー

・圧力センサー出力として

・インジェクタ−1〜4

・点火信号1,2のみを純正ECUから切り離し、MoTeCに入力するのです。

純正ECUに信号が入らなくなった場合、他の機能が問題なく動作するかが気になるところですが試してみないとなんともできませんし、これしか方法がありません。現在、手元にMoTeCはまだ無いのですが、到着次第、割り込み用の専用ハーネスを作成しテストを行う予定です。